ショアジギングを始めたものの、大型の青物、特にブリやハマチがなかなか釣れない経験をした方も多いのではないでしょうか。

釣れるとしても小鯖やエソばかりで、少し苦い思いをすることもあるでしょう。

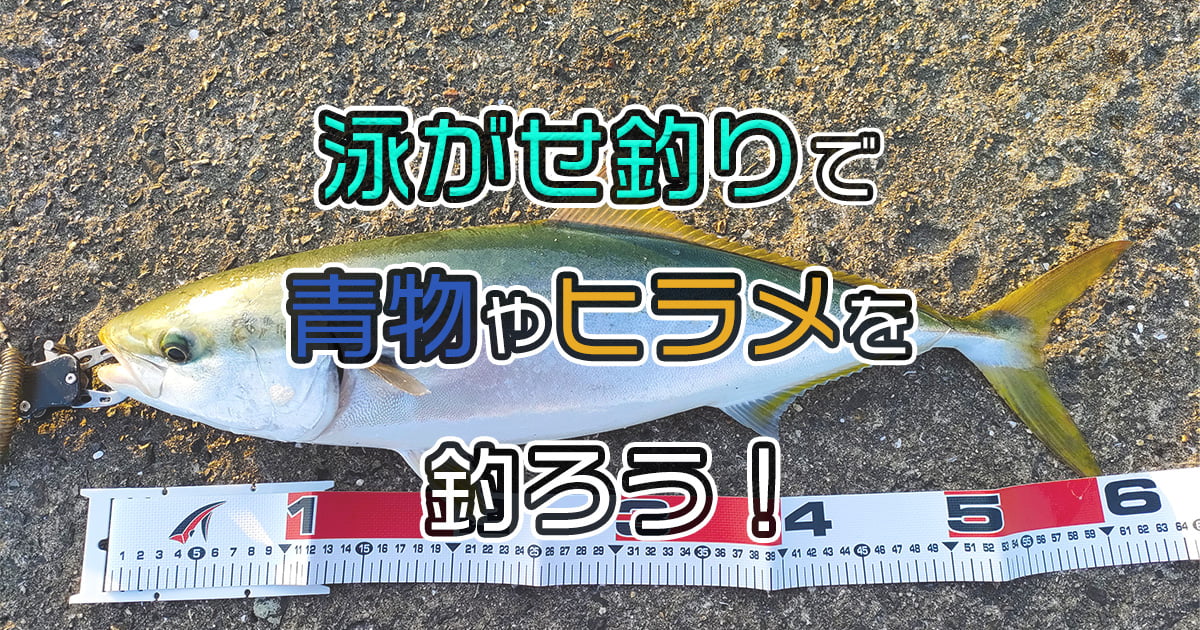

この記事では、泳がせ釣り(ノマセ釣り)の基本を説明し、その魅力やメリット、釣れる魚の種類、必要な道具、そして仕掛けについて解説します。

泳がせ釣りとは

泳がせ釣りとは、字の通り生き餌となるアジやサバ、イワシなどの小魚を針につけて、泳がせて釣る釣り方のことです。

釣れる魚

泳がせ釣りで釣れる魚は、いわゆるフィッシュイーターと言われる魚たちです。

フィッシュイーターとは、魚を食べる魚のことを表します。

ここでは、泳がせ釣りで釣れる代表的な魚を紹介します。

ブリなどの青物

ブリ(メジロやハマチ、イナダやヤズも含みます)などの青物は、泳がせ釣りで非常によく釣れるターゲットです。

大型になると強烈な引きで、釣り人を楽しませてくれます。

堤防からの泳がせ釣りでは非常に人気があります。

スズキ

スズキも堤防からの泳がせ釣りではよく釣れるターゲットです。

岸壁沿いにも泳いでいることが多いこの魚は、遠投することが無くとも釣ることが可能です。

ヒラメ

ヒラメも泳がせ釣りで釣ることが可能です。

ショアからですと、サーフでのルアー釣りのターゲットのイメージが強いですが、堤防からでも釣れることがあります。

ヒラメの釣り方に関しては下記の記事にて紹介しています。

泳がせ釣りの魅力とは

泳がせ釣りに魅力とは、ズバリ誰でも大型の青物が狙えるということです。

ショアジギングのようなルアー釣りでは、ルアーにアクションを加える必要があるため、釣り手によって釣果の差が大きく現れます。

しかし、泳がせ釣りは餌を投入したら基本的には放置するだけなので誰でも簡単に魚が釣れます。

釣りを始めたばかりの初心者の方でも、大物を釣ることが可能になります。

また、周りのルアーマンが全く釣れていない中、自分だけ釣れているという状況になることも多々あります。

泳がせ釣りに必要なもの

それでは、泳がせ釣りに必要な道具は何でしょうか?

ここでは泳がせ釣りに必要なものを説明します。

生き餌

泳がせ釣りには生き餌となる魚が必須です。

アジの泳がせ釣りが一般的ではありますが、サバやイワシを使っても釣れます。

サバやイワシはアジと比較して弱りやすいので、頻繁に餌を付け替える必要があります。

サビキ釣りで現地調達したり、釣り具屋さんで餌となるアジなどを購入しましょう。

活アジは釣具屋さんで一匹200円前後で売られていることが多いです。

竿(ロッド)

泳がせ釣りに使われる竿は、一般的には磯竿と言われるものです。

サビキ釣りやふかせ釣りなど、様々な釣り方で使われる竿ですが、泳がせ釣りでも一般的に使われます。

泳がせ釣りにおすすめの磯竿は?

泳がせ釣りにおすすめの磯竿は、3号~5号で、長さは4.5m~5.3mのものがおすすめです。

この号数という数字は、一般的に高ければ高いほど竿が硬いことを表しています。

4号のものが私はバランスがいいと考えています。

磯竿には、通常モデルと遠投モデル(PTSと表記されていることもあります)の2種類があります。

ガイド(糸を通す穴)のサイズが遠投モデルの方が大きいです。

泳がせ釣りでは遠投モデルの磯竿がオススメです。

リール

泳がせ釣りにはリールが必ず必要です。

泳がせ釣りにおすすめのリールは?

泳がせ釣りでは太いライン(糸)をリールに巻きます。

したがって、リールも大きいものにしないと、リールが保持できるラインの長さが短くなってしまいます。

リールの大きさは番手というもので表されますが、泳がせ釣りの場合はスピニングリールの5000番~8000番程度のものがおすすめです。

また、Amazonでセールになることが多い機種です。

玉の柄と玉網

ブリなどの青物は非常に大きいため、抜き上げることは非常に難しいです。

大物狙いの際には必ず玉の柄(ランディングポール)と玉網を用意しましょう。

ライン(糸)

泳がせ釣りでは、基本的にはナイロンラインを使用することをおすすめします。

泳がせ釣りでは基本的には遠投性能が求められないことと、ナイロンラインには魚のショックを吸収する性能があるからです。

そして、泳がせ釣りでは大物の魚を狙うため、一般的に使われるラインよりも太いものが必要になります。

ラインの太さは号数で表されますが、泳がせ釣りでは5号~8号程度のラインがおすすめです。

PEラインを使用する場合は、リーダーを10mから20m程度接続しましょう。

仕掛け

泳がせ釣りでは、専用の仕掛けが必要です。

泳がせ釣りの仕掛けは、主に4種類あります。

ウキ仕掛け

ウキ仕掛けとは、字の通りウキのついた仕掛けのことです。

泳がせ釣りの仕掛けでも基本となるものかと思います。

ウキ仕掛けのメリット

ウキが沈んだ瞬間のワクワク感がたまらないです!

ウキ仕掛けのデメリット

エレベーター仕掛け

エレベーター仕掛けとは、ラインの先におもりをつけて投げ沈め、おもりと竿の間を餌の小魚が自由に泳ぐ仕掛けです。

エレベーター仕掛けの場合は特にナイロンラインの使用をオススメします。

道糸にスナップを取り付ける関係上、PEラインとスナップの間で摩擦が発生するため、PEラインにダメージが入る可能性が高いためです。

どうしてもPEラインを使用するという場合は、リーダーをかなり長めに付けましょう。

エレベーター仕掛けのメリット

エレベーター仕掛けのデメリット

私の感想ですが、エレベーター仕掛けは少し釣れにくいような印象があります。

状況によってはエレベーター仕掛けが好調の時もあるのですが。

ぶっこみ仕掛け

ぶっこみ仕掛けとは、三又サルカンに仕掛けと捨て糸とおもりを付けて、ベタ底を狙うことに特化した仕掛けです。

ヒラメを狙う際には非常に効果的な仕掛けです。

ぶっこみ仕掛けのメリット

ぶっこみ仕掛けのデメリット

三又サルカンの下側に付ける捨て糸は必ず道糸よりも細いものを使用しましょう。

捨て糸を細くしておくことにより、根掛かりした時に切れるものが捨て糸だけになるため、ロストするものをオモリだけにしてくれます。

完全フリー仕掛け

完全フリー仕掛けとは、ラインに直接針だけをつけて、エサの魚に自由に泳がせる釣り方です。

完全フリー仕掛けのメリット

完全フリー仕掛けのデメリット

空いている釣り場では最強の仕掛けかもしれません。

生き餌用のバケツ

泳がせ釣りには生き餌となるアジやサバ、イワシなどが必須です。

そして、これらの餌を入れておくために、専用のバケツが必要です。

バケツは大きいものほどアジなどを多く生かすことができます。

出来る限り大きい物を購入することをおすすめします。

エアーポンプ

バケツに水を入れているだけでは、生き餌の魚たちはすぐに死んでしまいます。

エアーポンプを使用して、魚が長生きするようにしましょう。

泳がせ釣りでは生き餌の活きの良さが非常に重要です。

エアーポンプは予算の許す限り高性能なものを使用しましょう。

生き餌をキャッチするためのネット

バケツに入れている魚に直接手を触れると、魚がすぐに弱ってしまいます。

魚をキャッチするためのネットを使用して、エサが長持ちするようにしましょう。

ネットは下の画像の左側にあるフェルトタイプのものをオススメします。

フェルトタイプの方が水を含みやすいためアジなどの生き餌に手の熱などが伝わりにくいからです。

また、右側のようなアミアミのタイプのものは釣り針が刺さりやすく、針が抜けないといったことも起こりやすいです。

泳がせ釣りのやり方

それでは、泳がせ釣りを実践してみましょう。

ここではウキ仕掛けでの泳がせ釣りのやり方を説明します。

仕掛けを取り付ける

竿にリールを取り付けガイドに糸を通し、その先に仕掛けを取り付けましょう。

初心者の方は市販のセットになっているものを使うのがいいでしょう。

タナを調整する

タナの調整は泳がせ釣りにおいて非常に重要です。

ターゲットの魚が泳いでいる深さは場所や日によって変わります。

ウキ仕掛けの場合、ウキ止めの位置を調整してタナの調整をしましょう。

釣り場によりますが、まずは3ヒロ程度から始めると良いと思います。

上級者の方はアタリの状況などを見てタナの調整をこまめに行います。

仕掛けに魚をつける

ネットを使用してエサとなるアジなどの魚をバケツから取り出しましょう。

そして、魚の鼻か、背びれのあたりの身に針をかけて、仕掛けに魚を取り付けましょう。

鼻につける場合は、鼻の両穴を貫通させるイメージです。

背びれのあたりに針を付ける場合、掛ける位置が浅すぎるとキャストをする際に身が千切れてしまうことがありますし、深すぎる位置に掛けるとアジが弱りやすいです。

キャストしても身が千切れない程度の位置に針を付けましょう。

仕掛けを投入する

仕掛けにアジなどの魚をつけたら、水中に仕掛けを投入しましょう。

あまり勢いを強く仕掛けを投入すると、針からエサが外れてしまったり、すぐに弱ってしまいます。

出来る限りエサの魚に負担をかけないよう優しくキャストしましょう。

ドラグをフリーにして待つ

仕掛けを投入したら、リールのドラグをフリーにしてアタリが出るのを待ちましょう。

置き竿の場合、ドラグをフリーにしないで竿を置いてしまうとアタリが出たときに海中に竿が持っていかれてしまいます。

また、尻手ロープを竿につけておくとタックルをロストする危険性が下がるでしょう。

アタリが出たら少し待つ

ウキが沈んでも、しばらく待ちましょう。

青物の場合だと、しばらくするとすごい勢いでドラグ音がなり、ラインが出ていきます。

こうなると、ターゲットとなる魚が餌を食べている証拠です。

糸が出ていき初めてから10~20秒ほどは放置し、エサの魚をじっくり食べさせましょう。

ヒラメの場合はアタリが出ても走らずに居食いすることも多いです。

ヒラメは餌を飲み込むのに時間がかかるため、アタリが出てから30~40秒ほどは待ちましょう!

すぐにあわせたくなってしまいますが、我慢しましょう!

あわせる

時間が経ったら、ドラグを締めて大きくあわせましょう。

ドラグを締めすぎるとラインが切れてしまうため注意してください。

釣り上げる

青物は引きが強いので、無理をしないで魚とファイトするようにしましょう。

手前まで魚が寄ってきたら、タモ網を使用して魚を引き上げましょう。

泳がせ釣りのコツ

他の人と差をつけるための泳がせ釣りのコツをいくつかあげてみます。

エサとなるアジなどの魚をこまめに変える

アジなどの魚を泳がせていると、時間が経つとどんどん弱っていってしまいます。

青物は弱った魚をなかなか食べないため、こまめに餌を変えるようにしましょう。

特に、ウキ仕掛けですと何回も仕掛けを投入しなおさないといけないため、アジが弱りやすいです。

15分から長くとも30分ほどで変えた方がいいです。

ただし、エレベーター仕掛けであればアジは弱りにくいため、もっと長い時間元気でいることもあります。

生き餌のバケツの水もこまめに入れ替える

夏や冬などの気温が高かったり低い時期には、生き餌のバケツの中に入っている水の温度が変化しやすいです。

こまめに水を入れ替えてあげることで生き餌が弱りにくくなるようにしましょう。

目安としては1時間に1度ほど変えてあげるといいでしょう。

スカリを使用して海中に沈めておけば、水を入れ替えなくてもよくなるため便利です。

スカリのサイズを生き餌用のバケツより小さくしておけばこの2つ重ねて入れることができるため、持ち運びも便利になります。

サビキ釣りでエサ用のアジを調達する際には2つ重ねておいて海水を入れておき、ある程度まとまった数のアジを用意できたらスカリを海中に入れておくと良いでしょう。

複数本の仕掛けを出す

空いている釣り場で泳がせ釣りをする場合、仕掛けを2本出すことで釣れる確率を上げることができます。

一本はウキ仕掛け、もう一本はぶっこみ仕掛けにすると、浅めのタナとベタ底の両方を探ることができるので効率的な泳がせ釣りができます。

泳がせ釣りにおすすめの釣り場

泳がせ釣りは基本的にどこでもできますが、初心者の方には整備された釣り公園がおすすめです。

まとめ

泳がせ釣りは、自然な生きた餌の動きを利用した釣り方で、初心者から上級者まで楽しめる釣りです。

適切な道具と仕掛けを選ぶことで、誰でも大型の魚を釣ることができ、釣りの醍醐味を味わうことができます。

ぜひ泳がせ釣りに挑戦してみましょう!

コメント